假期出游,大家已经知道是什么情况,但我们还是欢欣雀跃,心向往之。似乎,已经做好准备,和众多的陌生人一起参与一场“大型沉浸式体验剧”。

路上堵?没问题,国人自有妙招。堵车不堵心才是真本事。

后备箱里,锅碗瓢盆一应俱全。热情的人会发挥“社交牛逼症”,隔着车窗就能“以食换食”,煎饼换扒鸡,鸡蛋换方便面,苹果换香蕉,总之,能把高速堵成了“邻里局”。

当然,除了“交换”,也可以做生意啊。强者从来不抱怨环境,到处都是商机,卖其玩具和小吃,这就是赚钱啊。

至于下车遛狗、支桌打牌、隧道里开演唱会,只有你想不到,没有大家做不到。

去景区看风景是乐趣,路上这挤来挤去的经历,转头就能在朋友圈吐槽一番,博君一笑。

甚至,多年后回忆起来,或许比那些走马观花的风景更让人难忘——毕竟,这可是一段带着温度、充满烟火气的共同记忆啊!

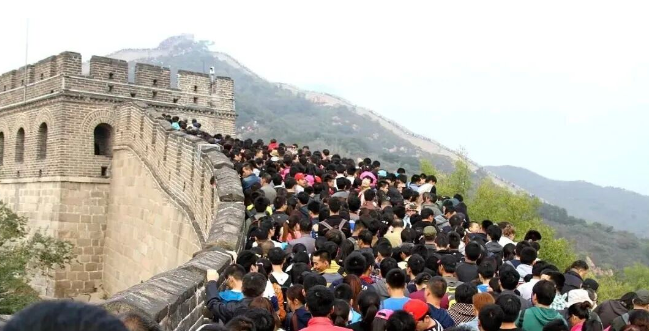

于是,很多人一边在人山人海里后悔,一边在朋友圈晒出最美瞬间。

其实在这“最美好瞬间”之前,最美的,应该是心情。当假期临近,一种熟悉的躁动在社会脉搏中跳动,翻看手机,满屏都是旅游攻略和特价机票,朋友圈已经开始晒出行李箱和行程计划。

那种心情啊,就好像是学生时期的周五下午,马上要放学,然后就可以回家度过一个美美的周末。尽管那个时候老师们还会不厌其烦地布置作业。但那又有什么关系呢?总之,拥有可以自由安排的时间了。

所以啊,我们是一边抱怨着必然的人山人海和高昂的费用,一边又情不自禁地投入这场盛大的集体迁徙。

节假日出游,藏着我们复杂而微妙的情感——它既不是包治百病的灵丹妙药,也不是一无是处的浪费金钱。

首先,它是对日常生活的“越狱”。寻常的工作和生活简直是高度程序化,和坐牢差不多,被禁锢在工位与公寓的两点一线之间,被KPI、社交应酬和琐碎家务所包围。

所以放假期间,我们期待的,不仅仅是地理位置的移动,更是一种身份的暂时转换——从小心翼翼的员工,变成异乡街头漫无目的的游荡者;从被柴米油盐包围的父母,变成与孩子一起发现惊喜的伙伴。

这份期待,其实是对自由感的短暂赎买。

当然,问题不会因为旅行而消失,但那种“在路上”的感觉,确实能给我们一个宝贵的心理缓冲期。还有,在陌生的路上和街道上,没人知道你的过去和烦忧,这种匿名的感觉,本身就是一种解脱。

但坦白说,当旅行的美好想象和期待,有时候也会迅速降温,甚至演变成一场幻灭。

比如,我们花费数倍于平日的时间和金钱,换来的可能不是异域风情,而是另一个版本的“人山人海”。在长城上看后脑勺,在西湖边寸步难行,在网红餐厅排队两小时……

当旅行沦为一场关于忍耐力和体力的军训,其放松和愉悦的核心价值便大打折扣。

还有就是“逃避机制”的失效。我们本想逃离压力,却发现旅行本身制造了新的压力——拥堵的交通、紧张的行程、不可预测的突发状况,以及远超预算的消费。

本想寻求放空,大脑却不得不高速运转于导航、排队和解决各种琐事。这仿佛是一场精心设计的讽刺:我们为了休息而奔波,最终比上班时更加疲惫。

最后,“亲子旅行的错位”在国庆期间尤为明显。父母们怀着“读万卷书不如行万里路”的殷切期望,将孩子带入人山人海的景区与博物馆,试图进行一场沉浸式教育。

结果却常常是,父母在人群中奋力讲解,孩子却只对脚下的蚂蚁或广场的鸽子感兴趣;你对着千年古迹心潮澎湃,孩子却因疲惫和无聊而哭闹不休。这场以“爱”与“教育”为名的远征,极易因期望的错位,演变成双方的精神内耗。

不过,新的旅行趋势正在悄然发生的改变。今年的国庆出现了一些“反常现象”——很多人不再扎堆大城市的热门景点,而是跑去小县城寻找宁静和真实。数据显示,国庆期间全国差不多100个县和县级市的酒店预订量,比去年涨了五成还多。

这些小众目的地为何有如此大的吸引力?答案很简单——去小地方玩得舒服,没人挤人,能安安稳稳看风景,还能体验当地的老手艺、老风俗。而且小县城消费低,吃顿饭花不了多少钱,味道还地道。

同时,还有不少人选择了彻底“躺平”。比起出去遭罪,他们更爱“居家式度假”——“把旅游的钱省下来,给沙发换个舒服的靠垫,买两斤车厘子,再囤一堆电影,这不比在高速上堵着香?”

打理一下花草,看两本好书,或者是看一部平时没有时间看的好剧,然后做顿美食,这不是更好?毕竟,不用化妆不用赶路,累了就躺,饿了就吃,这才叫休息。

出去旅游的过程也许充满瑕疵,但“出发”这个动作本身,就足以点燃对变化的渴望。互联网的确让我们足不出户便能知晓天下事,但肉身亲临所带来的多维感官体验,是任何高清视频都无法替代的。

旅游不必高大上,它只是一种消费,为我们提供的那个宝贵的“中断”与“视角”。所以,无论是去远方看世界,还是在家享受宁静,抑或是探索身边的小众秘境,只要找到适合自己的方式,都能收获属于自己的快乐。

毕竟,放假的意义从来不是“必须去哪”,而是“能自己说了算”。按自己的节奏过几天,比什么都重要。